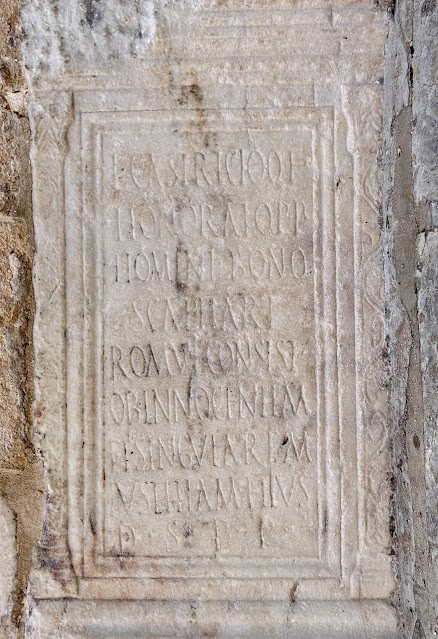

De las dos lápidas anteriores (Lucio Castricio y Sexto Julio Possessor) tenemos una amplia información e incluso podríamos disponer del texto exacto de la placa marmórea, sin embargo de ésta que vamos a ver en el día de hoy, aunque tenemos el texto aproximado, nos faltan algunas palabras o letras, por lo que debemos confiar en la interpretación de los expertos que han estudiado la pieza para completar el mensaje escrito.

A diferencia de las dos placas estudiadas anteriormente, ésta se encuentra situada en la cara sur de la Giralda, se puede visitar desde el patio que precede a la Puerta de Palos del templo catedralicio y está situada bajo la cota del suelo, aunque es visible en su integridad.

Este epígrafe, que resulta legible en una gran parte, y fue realizado en piedra caliza o mármol, posiblemente de Almadén, aunque se ve dañado en su zona central, nos da noticias de un personaje del que ya existía constancia documental a partir de otro texto encontrado en la ciudad de Écija (la Astigi romana) a mediados del siglo XIX y que esta exhibido actualmente en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid.

El epígrafe de nuestra placa dice lo siguiente:

M. IVL. H[EIRMESIAN[O]

DIFFVSORI OLEI AD ANNON[AM)

VRBIS CIVRATORJI CORPO(RIS]

OLEARIORVM] [STJATIONI[S?]

ROMVL[AE] [--][--ITE---?]

HVIC CORPVS [OLEJARI[ORVM]

SPLEND(IDISSIIMVM

MERIENTISIMO SITATVIAM]

PONIENDAIM [IVJSSIT

M. IVLIVS HERMES FROINTIINIANVS

FILINS HONORE ACCEPTO

IMPENSAM REMISIT

La primera línea no ofrece ningún problema. La inscripción de Astigi conservada en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid nos muestra que M. lulius Hermesianus, diffussor olearius, residente en la ciudad, era padre de M. Iulius Hermes Frontinianus, tal como volvemos a ver en este nuevo epígrafe de Sevilla.

Tanto en aquella inscripción como en la que ahora presentamos nuestro Hermesianus aparece como objeto de homenaje con la erección de una estatua que fue costeada por su hijo, M. lulius Hermes Frontinianus, al que se añade en el caso ecijano el nombre de su nieto, llamado como él M. lulius Hermesianus.

En ambos casos M. Julio Hermesiano se define como diffusor olearius, o sea envasador de aceite, especificando, en el epígrafe de la Giralda, que tal misión la realizaba ad annonam Urbis, o sea, para el ya citado Servicio de Abastecimientos y Transportes de Roma, ciudad ésta en la que se ha identificado un personaje del mismo nombre que construye una sepultura para una liberta suya.

Se trataría pues de una familia con intereses y presencia tanto en Astigi e Hispalis como en la capital del Imperio, lo que como veremos no debe extrañarnos en un comerciante de alto nivel.

Porque, además de los epígrafes astigitano e hispalense, referidos al comercio del aceite, existen datos suplementarios que nos dicen además que esta tierra de la Bética romana jugó un papel muy importante en esa política imperial de abastecimientos.

Nos referimos a los que nos suministra el monte Testaccio de Roma, constituido por los restos aplastados de unas decenas de millones de ánforas de aceite que han conservado minuciosas anotaciones fiscales acerca de los productores, realizadas en las oficinas de control de Castulo (Cazorla (Jaén)), Corduba (Córdoba), Astigi (Écija), Hispalis (Sevilla), Ad Portum (¿El Puerto de Santa María?), Lacca (cerca de Arcos de la Frontera, sobre el Guadalete) y Malaca (Málaga); datos que poco a poco van siendo puestos a la luz por un equipo de arqueólogos.

La información proporcionada por los rótulos escritos con tinta sobre las paredes de las pesadas ánforas olearias béticas, de los que se han rescatado varios millares, es valiosísima. Sobre el barro cocido, previa preparación de la superficie mediante la aplicación de una goma para evitar la acción del aceite, se registraba el peso del ánfora, el de su contenido en libras de aceite y el nombre del comerciante-envasador que procedía a su distribución. Si esto se hacía en la parte más visible del ánfora, la que estaba bajo el cuello y sobre los hombros de la misma, luego se procedía a dejar constancia de un registro fiscal que se va haciendo más complejo conforme avanzamos hacia el siglo II (las anotaciones duran hasta mediados del III).

Gracias a dicho registro, situado junto a un asa que a menudo lleva el sello del alfarero que permite identificar su origen exacto a orillas de una via navegable (especialmente el Guadalquivir hasta Córdoba y el Genil hasta Écija) nos enteramos del nombre del aceite envasado, de su productor, del año de control, de los personajes de la administración que realizan la verificación de los datos relativos al peso y la partida del aceite, así como de la zona de registro. La combinación de todos estos datos nos permite acercarnos al tema del aceite de la Bética como no podemos hacerlo para ningún otro producto de nuestra Antiguedad romana.

Pues bien, tanto el nombre de Marco Julio Hermesiano como el de su hijo, M. Julio Hermes Frontiniano figuran en algunos de los rótulos pintados en la zona correspondiente al diffusor olearius, entre las cifras de peso del ánfora misma, que viene a rondar los treinta kilos, y la del aceite envasado, que gira en torno a los setenta. Y los datos del monte Testaccio, donde se han encontrado. permiten una datación para el padre hacia mediados del siglo II, y para el hijo ya hacia el final, en tanto que el nieto, también atestiguado, se situaría en una cronología de finales del primer cuarto del siglo III.

Así pues, la inscripción de Hermesiano que nos muestra la Giralda es una pieza de un contenido informativo realmente singular. Su presencia a los pies de la torre sevillana la pone a la vista de quien se acerque por allí con curiosidad, y no hay duda de que el prestigio de que tradicionalmente ha gozado la escritura le ha dado cierto empaque a su ubicación.

Esta placa, memoria de los antepasados de los habitantes de la ciudad, tiene un carácter simbólico evidente que cumple con su simple presencia. Pero el monumento arqueológico tiene otra función que cubrir, que es la de sacarnos de nuestro mundo y obligarnos a realizar un esfuerzo imaginativo que nos lleve a la concepción de los cambios que se han ido produciendo a partir de sociedades que eran bastante diferentes de las actuales, de las que sin embargo son el cimiento.

La Historia no es sólo la contemplación del pasado, por lo que esperamos que piezas tan singulares como las que ofrece el conjunto de epígrafes de la Giralda (tanto los conocidos como los presuntos) encuentren algún día mejor marco de exposición que el que presentan hoy, en malas condiciones de conservación, a ras del suelo y en posiciones que facilitan poco la lectura. Y que esto suceda tanto con el epígrafe de Hermesiano como con los demás de los que hemos dado cuenta en los post anteriores.